Oggi nell’ala orientale del Chiostro di Sant'Agostino a Ventimiglia, più precisamente al primo piano, ci sono la Biblioteca Comunale ed una bella sala riunioni. La struttura è stata intitolata ad Angelico Aprosio, l'erudito agostiniano che nel Seicento un po' più in là, nell'ala di nord-est del casamento, aveva eretto la Libraria, la prima biblioteca pubblica della Liguria, la cui ancora ragguardevole (migliaia di volumi antichi) dotazione è, tuttavia, chiusa in un edificio di Via Garibaldi nella città vecchia.

Tra gli anni Sessanta e Settanta in alcune stanze del Chiostro ci furono significativi incontri di studenti della zona e di altre persone con religiosi e laici, ma ferventi cattolici, venuti da fuori, tutti dediti ad attività sociali, in quanto ricchi di umanità e di curiosità intellettuale; in altre erano state installate aule decentrate di un Liceo Classico allora, prima del successivo crollo verticale di iscrizioni, in piena espansione di frequenze e di un istituto professionale; sussistevano, inoltre, vari uffici a valenza pubblica, sull'esempio di quel carcere che, collocato a pian terreno, ha fornito per decenni storie curiose da raccontare.

Qualcosa del genere sussiste tuttora, ma non sono ancora emersi singolari aneddoti.

Tra gli anni Sessanta e Settanta in alcune stanze del Chiostro ci furono significativi incontri di studenti della zona e di altre persone con religiosi e laici, ma ferventi cattolici, venuti da fuori, tutti dediti ad attività sociali, in quanto ricchi di umanità e di curiosità intellettuale; in altre erano state installate aule decentrate di un Liceo Classico allora, prima del successivo crollo verticale di iscrizioni, in piena espansione di frequenze e di un istituto professionale; sussistevano, inoltre, vari uffici a valenza pubblica, sull'esempio di quel carcere che, collocato a pian terreno, ha fornito per decenni storie curiose da raccontare.

Qualcosa del genere sussiste tuttora, ma non sono ancora emersi singolari aneddoti.

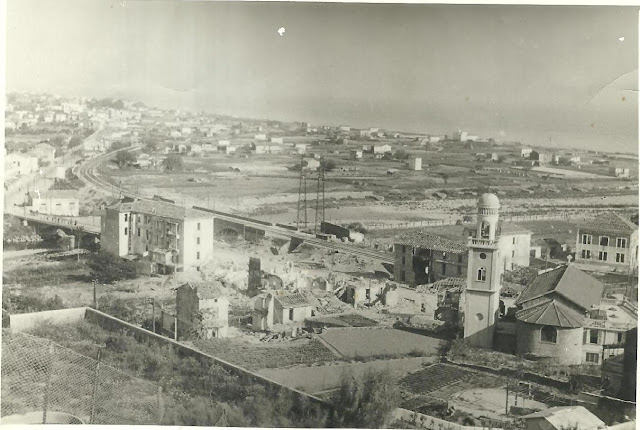

A Nervia di Ventimiglia, sul fianco meridionale - quello lambito dal Cavalcavia - della Chiesa Parrocchiale di Cristo Re, una piccola sala aperta al pubblico e sulla cui porta stavano ad entrambi i lati a monito perenne di pace gli involucri di due bombe d'aereo rappresentava una sorta di cappella memoriale dei caduti - quasi tutti onorati con singola fotografia - della zona nella seconda guerra mondiale, persone perite nei terribili bombardamenti che colpirono la località, soldati che non fecero più ritorno, ma da tempo questo piccolo ricordo è stato smantellato.

Nei pressi dell'attuale Chiesa Parrocchiale della Madonna dei Fiori di Bordighera, sita in una traversa di Via Pasteur dal nome pittoresco, Via Arca di Noé, c'era ancora a metà Cinquanta una piccola caratteristica chiesa, forse una cappella, che più in piccolo poteva rimembrare il tempietto - privato - di Madonna della Ruota sempre in Bordighera. La sua demolizione viene tuttora attribuita dalla voce popolare ai pericoli insiti nella sua collocazione in piena curva sulla strada provinciale ad alta intensità di traffico: a prescindere dal valore di una semplice conservazione senza accesso al pubblico, rimane il fatto che la chiesa di Madonna della Ruota pur avendo le stesse caratteristiche, se non peggiori, affacciata com'è sulla Via Aurelia, qualche volta all'anno vede celebrare ancora qualche rito, logicamente ben invigilato dalla polizia municipale.

Succedeva allora che, in attesa della costruzione della chiesa della Madonna dei Fiori, per alcuni anni le messe di quella zona venissero celebrate in un garage di Villa Hortensia, così che molte persone ebbero modo di conoscere, perché in quelle occasioni assiduo, quasi un sagrestano, il professore Raffaello Monti, padrone di casa sì, ma insigne musicista, antifascista, pacifista, amico di Giuseppe Porcheddu e di Aldo Capitini, animatore della cultura locale, presidente della locale Unione Culturale Democratica.

Succedeva allora che, in attesa della costruzione della chiesa della Madonna dei Fiori, per alcuni anni le messe di quella zona venissero celebrate in un garage di Villa Hortensia, così che molte persone ebbero modo di conoscere, perché in quelle occasioni assiduo, quasi un sagrestano, il professore Raffaello Monti, padrone di casa sì, ma insigne musicista, antifascista, pacifista, amico di Giuseppe Porcheddu e di Aldo Capitini, animatore della cultura locale, presidente della locale Unione Culturale Democratica.

Adriano Maini

.JPG)

.JPG)

.JPG)

%20d.JPG)

.JPG)

.JPG)